|

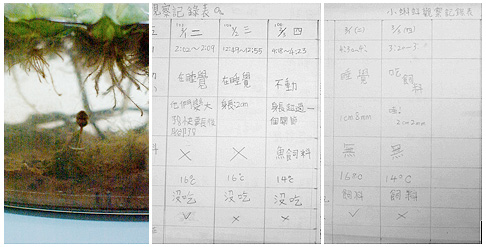

蝌蚪觀察紀錄

觀察蝌蚪已有兩個禮拜的時間,每當週一早晨,總是令人驚奇的時間,「蝌蚪長得好大喔!」很難想像,每天紀錄時,常覺得蝌蚪都沒有變化,但兩天不見時,變化卻是用肉眼觀察都輕而易舉。小孩拿尺出來量一量蝌蚪的身長,看著蝌蚪從1公分、2公分,到現在已經接近3公分了,讓人更加期待牠們變成青蛙的一天。

宜盈3/1(一)紀錄:他們變大了!快要長後腳了!

兩棲類的生長史

每天看著蝌蚪生長,期待著牠長後腳、長前腳……,究竟在這個成長過程是怎麼轉變的?只有蛙類會這樣嗎?台灣的另一種兩棲類—山椒魚也有蝌蚪嗎?從實地觀察過程中,衍生出許許多多疑問,就讓我們從兩棲類的生長史研究起。

其實大部份的兩棲類生長史都是類似的:

成體交配—>產卵—>孵化蝌蚪—>長後腳—>長前腳—>縮尾巴—>幼體—>成體

連山椒魚、蠑螈、螈蚓都視如此,但大自然複雜奧妙之處,在於有一些例外,例如:南美洲的卵齒蟾,生長史就跳過了蝌蚪這一段,成體產的卵內會直接發育出幼體(卵—>幼體),成體再用特殊結構的牙齒將卵囊咬破,讓幼體出來;又例如非洲的胎生蟾,顧名思義,牠不同於大部份兩棲類為卵生,牠是胎生,也就是小蟾蜍在媽媽的肚子裡發育完成後才被生出來;兩個故事都讓小孩嘖嘖稱奇,很好奇兩棲類中還有什麼特殊的故事。

台灣的兩棲類都是「一般型」的生長史,雖說「一般」,但實際上差異也頗大,產卵地點喜歡選擇在靜水或流水?還是產在樹洞、樹葉上?若真的要說特別,那非「艾氏樹蛙」莫屬,牠堪稱台灣最有愛心的青蛙:艾氏樹蛙產完卵後,父親會留在原地照顧卵塊,母親則在卵塊孵化後,每天回去產為受精的卵給蝌蚪當食物吃,是台灣唯一會照顧蝌蚪的青蛙。 台灣的兩棲類都是「一般型」的生長史,雖說「一般」,但實際上差異也頗大,產卵地點喜歡選擇在靜水或流水?還是產在樹洞、樹葉上?若真的要說特別,那非「艾氏樹蛙」莫屬,牠堪稱台灣最有愛心的青蛙:艾氏樹蛙產完卵後,父親會留在原地照顧卵塊,母親則在卵塊孵化後,每天回去產為受精的卵給蝌蚪當食物吃,是台灣唯一會照顧蝌蚪的青蛙。

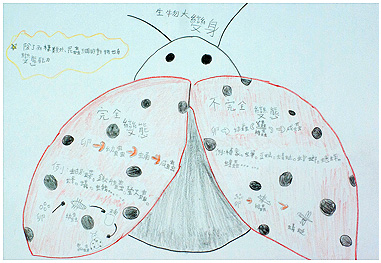

像兩棲類這個樣子,小時候和長大時身體結構與形態有極大轉變的動物還有許多, 這個過程我們稱為「變態」。其中最為人熟知的就是昆蟲類的變態,例如毛毛蟲長大變蝴蝶,就是大家最熟悉的例子。 若生長過程中有經過「蛹期」,稱為「完全變態」(卵—>幼蟲—>蛹—>成蟲),如果沒有蛹期,則稱為「不完全變態」(卵—>若蟲—>成蟲),身體的改變不如完全變態巨大。兩棲類雖然沒有蛹,但是在幼體到成體的階段,身體組織和器官會進行劇烈的改造過程,因此也算是一種「完全變態」的動物。 像兩棲類這個樣子,小時候和長大時身體結構與形態有極大轉變的動物還有許多, 這個過程我們稱為「變態」。其中最為人熟知的就是昆蟲類的變態,例如毛毛蟲長大變蝴蝶,就是大家最熟悉的例子。 若生長過程中有經過「蛹期」,稱為「完全變態」(卵—>幼蟲—>蛹—>成蟲),如果沒有蛹期,則稱為「不完全變態」(卵—>若蟲—>成蟲),身體的改變不如完全變態巨大。兩棲類雖然沒有蛹,但是在幼體到成體的階段,身體組織和器官會進行劇烈的改造過程,因此也算是一種「完全變態」的動物。

|

|