|

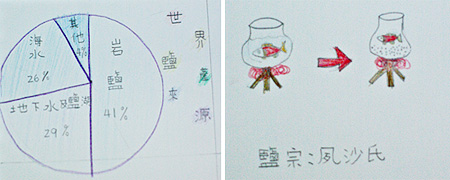

關於鹽的利用,有許多種傳說,每一個故事都引人入勝,其中有一種說法是:古代的炎帝神農氏有一個屬下名叫瞿子,在一次狂風暴雨之中,瞿子的母親和許多鄉親被海中惡龍奪去了生命,為了替母親和鄉親們報仇,瞿子立誓要把海水煮乾,制伏海中的惡龍。後來的每一天,瞿子用陶罐煮海水,每次都發現煮乾後的罐底留下白色的顆粒,這個白色顆粒會讓後來煮的食物變好吃,於是將這顆粒取名為龍沙,並介紹給大家使用。因為瞿子每日煮鹽夙興宿眠,從早到晚煮海鹽非常辛苦,因此就賜予這一氏族「夙沙氏」的名字。 關於鹽的利用,有許多種傳說,每一個故事都引人入勝,其中有一種說法是:古代的炎帝神農氏有一個屬下名叫瞿子,在一次狂風暴雨之中,瞿子的母親和許多鄉親被海中惡龍奪去了生命,為了替母親和鄉親們報仇,瞿子立誓要把海水煮乾,制伏海中的惡龍。後來的每一天,瞿子用陶罐煮海水,每次都發現煮乾後的罐底留下白色的顆粒,這個白色顆粒會讓後來煮的食物變好吃,於是將這顆粒取名為龍沙,並介紹給大家使用。因為瞿子每日煮鹽夙興宿眠,從早到晚煮海鹽非常辛苦,因此就賜予這一氏族「夙沙氏」的名字。

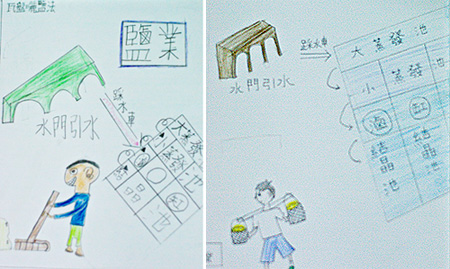

而台灣曬鹽的行業雖然已經停止了,現在還有觀光與教育的功能,這一次我們參觀的北門瓦盤鹽田,歷史從明鄭時代開始,陳永華教臺灣民眾燒磚製瓦,改良了曬鹽的方法、改善海鹽的品質。實際到漁村走了一回之後,大家對漁業有了一些實體的概念。

不過這次旅行中讓大家津津樂道的體驗:挖文蛤、養蚵、設陷阱、養殖魚塭……只是漁業的一小部分,以距離來分,養蚵、養殖魚塭算是「養殖漁業」,挖文蛤、設蜈蚣網算是「沿海漁業」,更遠一些還有「近海漁業」、「遠洋漁業」,每次出港作業可能要一星期、一個月、甚至半年才回來。 不過這次旅行中讓大家津津樂道的體驗:挖文蛤、養蚵、設陷阱、養殖魚塭……只是漁業的一小部分,以距離來分,養蚵、養殖魚塭算是「養殖漁業」,挖文蛤、設蜈蚣網算是「沿海漁業」,更遠一些還有「近海漁業」、「遠洋漁業」,每次出港作業可能要一星期、一個月、甚至半年才回來。

|

|