上星期大家提出了發熱和傳熱的想法,我們也將介紹幾個常見的熱傳遞方式,而且也因物質形態不同而有區別。物質三態,上學期大家都有學習過過印象還蠻深刻,也玩過相關的遊戲幫助區別判斷,所以稍微複習提點就可以分辨。

固體傳熱的方式是以傳導為主,以冰塊吹氣實驗來說明:小孩用吸管對著冰塊同一處吹氣,

過段時間冰塊開始出現凹洞。有小孩聽到別人的冰塊出現凹洞時,想快速達成便直接把吸管當成戳刀,想把冰塊戳出洞來,但是久戳之後不見有洞出現,但冰塊已經慢慢融化了!有的小孩剛開始吹冰塊,不斷換位置東吹西吹,怎麼不見有洞,最後定格在一處後,才有成效。大家討論冰塊

為何吹熱氣後出現凹洞的原因,小孩覺得是因為冰塊遇到熱融化了,「我們嘴巴吹出來的空氣是熱的!」,「冬天吹出來的氣都熱熱的還會冒煙!」,小孩彼此紛紛仿效對著手心吹氣「有熱氣!」

,「我知道熱氣從吸管傳到冰塊,所以冰塊融化!」。

◎液體傳熱

玩過固體傳熱,接著我們要玩另種有趣的實驗,液體傳熱,對小孩而言液體一點也不陌生,大家舉了很多的例子:像是水、湯、油、醬油、膠水等物質。我們要利用液體熱對流的現象來做海底火山噴發實驗。

說到火山爆發,小孩超High的,因為小班上土壤的活動時曾介紹過,只要翻書看到火山介紹的圖片,或是講到相關的話題時,一定津津樂道不斷討論。小孩聽到要做火山爆發的實驗十分的期待,紛紛提供想法,「要加紅色的顏料,這樣流出來才會紅紅的」,「我知道,是不是要加小蘇打就會冒泡泡出來」,「我們以前有做過醋加小蘇打的實驗」,「上次做汽水的實驗也是冒泡泡」,看來大家還記得小蘇打的妙用,不過這次火山爆發不借助小蘇打,而是用冷水和熱水來達成爆發的效果。

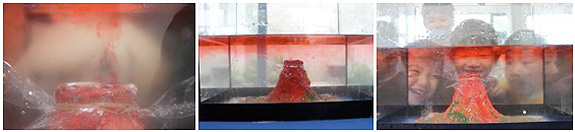

我們利用現有的火山模型來進行,首先先將熱水倒入火山模型中,滴入紅色色素,然後蓋上保鮮膜用橡皮筋繞緊,將整個模型放入水缸裡。接著注入冷水,水的高度要蓋過火山口才行,我們拿出一根牙籤出奇不意的刺穿保鮮膜,一會兒小孩見到紅色的熱水從火山口不斷湧現往上冒,

非常吃驚,連問「怎麼會這樣!」,「好像岩漿跑出來囉!」,「它怎麼會跑上來?是不是因為有刺洞的關係?」,「為甚麼裡頭要放熱水,不要放冷水?」,「它會一直冒嗎?」,「好好玩喔!」,「應該裡面的水冒完就沒有了」,「冷水會不會跑進火山裡頭?」,大家圍著水缸觀察火山的噴發情形。「咦!紅色的水停在上面,水變成兩個顏色耶!」,「有耶!有耶!」,小孩覺得很奇怪水缸上面的水看起來紅紅的,下面的水沒特別改變。「滴紅色的色素,不是水會擴散都紅紅的,這個為什麼沒有?」,有小孩想到之前將色素滴入水裡會有像煙慢慢散開的情況,然後整瓶水都會變色,這次就很怪,水竟然自己分成兩色。隨著時間過去,火山也停止噴紅色岩漿出來,缸內紅色的水似乎跑下來和透明的水混合,隔天,小孩再看水缸的水已經全部變成淡淡的紅色。

海底火山爆發實驗帶給大家不少震撼,於是我們又做了一次實驗來顯現冷水和熱水的神奇之處。準備兩個大小形狀相同的玻璃瓶,一瓶加入紅色的熱水,另一瓶加入冷水,把紅色熱水瓶倒過來先用板子抵住瓶口,然後疊在冷水瓶上方,兩個瓶口要互相對齊。慢慢抽掉板子,讓冷熱水直接接觸,小孩都猜想兩瓶水會開始混色 變成紅紅的,可是板子抽掉後,紅色的熱水在上,並無和下面瓶子裡的冷水混到。這太奇怪了!後來把冷熱瓶上下位置交換做了對照實驗,下面瓶子裡的紅色熱水,在抽掉板子後立刻往上冒,直接衝入位在上方的冷水瓶中,不久兩瓶水混成紅色。 變成紅紅的,可是板子抽掉後,紅色的熱水在上,並無和下面瓶子裡的冷水混到。這太奇怪了!後來把冷熱瓶上下位置交換做了對照實驗,下面瓶子裡的紅色熱水,在抽掉板子後立刻往上冒,直接衝入位在上方的冷水瓶中,不久兩瓶水混成紅色。

冷熱水位置交換實驗結果竟然截然不同。我們解釋熱水比起冷水較輕(比重)會往上跑 ,等到冷時便會下沉,於是便出現混色的情況。裝紅色熱水的瓶子擺在上頭,在溫度冷卻後才會往下流動,和海底火山爆發實驗原裡相同。利用這個原裡,我們做了彩色水魔術,請大家推敲結果,裝了黃色的熱水瓶擺在上頭,下頭擺了藍色的冷水瓶,抽掉瓶口相接的板子看看兩瓶水會不會混色?如果混色又會變得如何? ,等到冷時便會下沉,於是便出現混色的情況。裝紅色熱水的瓶子擺在上頭,在溫度冷卻後才會往下流動,和海底火山爆發實驗原裡相同。利用這個原裡,我們做了彩色水魔術,請大家推敲結果,裝了黃色的熱水瓶擺在上頭,下頭擺了藍色的冷水瓶,抽掉瓶口相接的板子看看兩瓶水會不會混色?如果混色又會變得如何?

小孩認為不會混色,因為熱水擺在上頭,如果顛倒過來才會,然後等 小孩認為不會混色,因為熱水擺在上頭,如果顛倒過來才會,然後等 水冷了才會開始混色,有人說會變綠色,有人說會變藍色。隔天,小孩看它們是否有混色現象,結果很不明顯,在等一天,黃色的水變成淺綠色,藍色的水變成藍綠色,再放幾天看看還會怎樣。 水冷了才會開始混色,有人說會變綠色,有人說會變藍色。隔天,小孩看它們是否有混色現象,結果很不明顯,在等一天,黃色的水變成淺綠色,藍色的水變成藍綠色,再放幾天看看還會怎樣。

熱水冷水如此的循環方式我們稱熱對流,非常有趣,其實油也是液體也可以觀察到熱對流情況。在透明的耐熱的玻璃碗裡,倒入沙拉油,然後滴入色素方便觀察,眼尖的小孩發現:「色素怎麼沒有擴散!」,「色素為甚麼一滴滴圓圓的?」,「好像血!好可怕!」,色素滴入水裡和油裡的模樣大不相同,不過小孩很厲害已經會運用「擴散作用」這個專業的名詞。我們在玻璃瓶下方用蠟燭加熱,等油變熱後開始出現對流狀況,一滴滴的紅色色素成了良好的觀察對象,它們由底部往上跑,然後到旁邊去又下沉,再從加熱區往上跑,如此循環不已。

這幾次做的實驗,既簡單又有趣,也在實驗紀錄圖中仔細的描繪出來,讓大家印象深刻。

|