|

一般而言,兩棲類捕獵食物的習性分成被動和積極兩種型態,被動的兩棲類會有耐心的等待食物送上門來,行動力比較差的蟾蜍和大型蛙屬於此類型,反之則是積極型的,會四處移動搜尋食物。

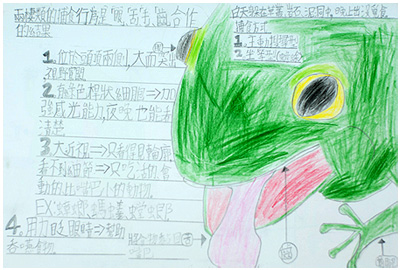

兩棲類動物要捕獵到食物,需要靠眼睛搜尋食物蹤影、用速度極快的舌頭黏住食物送入口中、用細密的小牙齒防止食物掉出,遇到大一點的食物無法用舌頭黏,就直接用手將食物塞入口中,組合起來還真是一個各器官各司其職、縝密合作的過程。最令人驚訝的是,蛙類在吞食食物時,還會用力閉一下眼睛,並不是代表「好吃」的意思,是因為蛙類的眼睛和口腔之間沒有骨頭相隔,因此利用閉眼時眼球內縮,將口腔中食物推入喉嚨,光是想像畫面就覺得很有趣了,真希望有機會能目睹捕食的過程。 兩棲類動物要捕獵到食物,需要靠眼睛搜尋食物蹤影、用速度極快的舌頭黏住食物送入口中、用細密的小牙齒防止食物掉出,遇到大一點的食物無法用舌頭黏,就直接用手將食物塞入口中,組合起來還真是一個各器官各司其職、縝密合作的過程。最令人驚訝的是,蛙類在吞食食物時,還會用力閉一下眼睛,並不是代表「好吃」的意思,是因為蛙類的眼睛和口腔之間沒有骨頭相隔,因此利用閉眼時眼球內縮,將口腔中食物推入喉嚨,光是想像畫面就覺得很有趣了,真希望有機會能目睹捕食的過程。

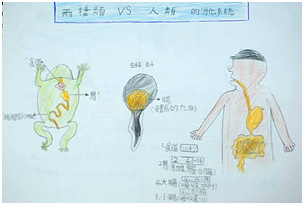

兩棲類的消化過程

光是外在可見的捕食行為就與人類相差甚遠,消化的過程也是差別頗大,讓我們來超級比一比。 光是外在可見的捕食行為就與人類相差甚遠,消化的過程也是差別頗大,讓我們來超級比一比。

人類的消化從口腔開始,唾液就能消化澱粉,但兩棲類的消化過程從胃裡才開始,而且肉食性的青蛙腸子短短的,但草食性的蝌蚪,腸子確有身長的七倍之多。

兩棲類是大近視眼!

在兩棲類的捕食行為中,眼睛扮演第一線搜尋食物的重要角色,夜行性的兩棲類雖然能在夜色中看見食物,但卻是一個大近視眼,只看得見物體的輪廓,看不見細節,因此只能看到正在動的生物,若有一隻小蟲子在兩棲類前一動也不動,兩棲類可是完全不會發現這美味食物的存在。

將人類的眼睛和兩棲類眼睛比一比,我們的構造精密的多,所以能呈現清晰的影像,但也會有一些先天的缺陷或後天的影響,造成成像在視網膜之前(近視眼),或成像在視網膜之後(遠視眼)的情況,必須透過凹透鏡和凸透鏡協助矯正。

我們透過成像實驗,將光線透過水晶體成像在視網膜上的過程具體呈現。

認識凹、凸透鏡

水晶體的形狀類似凸透鏡,冠綸的遠視眼鏡就是一個凸透鏡的構造,而加宇、黃昕、怡慧老師的近視眼鏡則是凹透鏡,

孩子發現:「為什麼冠綸眼鏡的凸透鏡,卻有一面是凹的?」原來凸透鏡的意思是:中間厚,外圍薄。凹透鏡則正好相反:中間薄,外圍薄。不完全是看形狀的凹凸來判定的。 水晶體的形狀類似凸透鏡,冠綸的遠視眼鏡就是一個凸透鏡的構造,而加宇、黃昕、怡慧老師的近視眼鏡則是凹透鏡,

孩子發現:「為什麼冠綸眼鏡的凸透鏡,卻有一面是凹的?」原來凸透鏡的意思是:中間厚,外圍薄。凹透鏡則正好相反:中間薄,外圍薄。不完全是看形狀的凹凸來判定的。

孩子玩起了現成的凹透鏡和凸透鏡∼近視眼鏡和遠視眼鏡。

尤其又以遠視眼鏡最好玩,「哇!真的顛倒過來了耶!」就像眼睛的構造一樣,在一定的距離之下看起來的影像會是清楚又顛倒的。大夥兒好奇的輪流拿著眼鏡觀看,在另一頭被觀看的人突然大喊:「你的眼睛變好大喔!」「我看!我看!」這下子觀看的人反倒被看,形成一幅有趣景象。

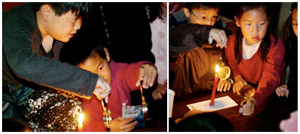

燭光成像實驗

換個實驗再次證明凹、凸透鏡的不同。在黑暗的環境下,蠟燭光線透過放大鏡(凸透鏡),在板子上呈現上下顛倒的燭光影像,冠綸的遠視眼鏡也有同樣的效果。

|

|

| (放大鏡的成像) |

(遠視眼鏡的成像) |

但是透過近視眼鏡(凹透鏡),則沒有辦法呈現清楚的影像,是因為凹透鏡有散射的效果,所以才能矯正近視眼。 但是透過近視眼鏡(凹透鏡),則沒有辦法呈現清楚的影像,是因為凹透鏡有散射的效果,所以才能矯正近視眼。

透過一個凸透鏡所呈現的影像是相反的,在我們的眼睛裡,相反的影像透過大腦解析成正立的影像,但實際可見的情況呢?用兩個凸透鏡試驗:我們找到了完美的距離,讓蠟燭光線穿透兩個凸透鏡,呈現正立的蠟燭影像。

|