|

上週認識了兩棲類是外溫動物,一般而言外溫動物的體溫調節較差,因此大多數兩棲類分布在熱帶和亞熱帶,也大多居住在平地和低海拔的山區,若遇到寒冷的季節,蛙類也會鑽入土裡或水裡冬眠。

台灣位在亞熱帶、氣候溫暖,此地的蛙類很少需要冬眠,只有寒流來襲時需要挖洞躲藏,屬於短時間的蟄伏。

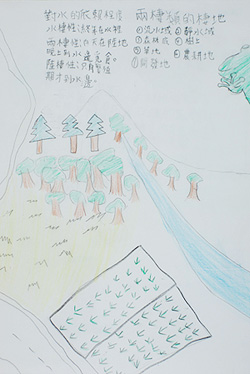

兩棲類的棲息地

熱帶、亞熱帶的區分是巨觀的、從全球分布地點來看兩棲類的棲息地,也有人以兩棲類依賴水的程度區分,台灣的兩棲類可分成:水棲、兩棲和陸棲。 熱帶、亞熱帶的區分是巨觀的、從全球分布地點來看兩棲類的棲息地,也有人以兩棲類依賴水的程度區分,台灣的兩棲類可分成:水棲、兩棲和陸棲。

雖說兩棲類不能終生離水生活,但也有居住在樹林底層或住家附近的「陸棲性蛙類」,平時棲息在潮溼的地方,只有繁殖期才到水邊生活,我們熟悉的拉都希氏赤蛙、蟾蜍類、台灣的山椒魚就屬於此類型,「兩棲性蛙類」對水的依賴程度較高一些,白天生活在陸地,晚上到水邊覓食,也有終年住在水裡的「水棲性蛙類」。

再劃分得細一點,也有人將兩棲類棲息地區分成:流水域、靜水域、樹林底層、樹上、草地、農耕地、開發地,這樣的區分法較具體、貼近一般人生活,許多兩棲類分布調查表格就是用這種分法。

適應棲地的身體構造

而生活再不同類型的棲息地,兩棲類的身上也有一些適應棲地的祕密武器,例如生活在樹上的樹蛙,為了爬樹方便,指端吸盤會特別發達,又例如生活在流水域的蛙類,為了抵抗湍急水流、不被沖走,也會有發達的吸盤構造,「水棲性的蛙類」有善於游水的特性,指(趾)間的蹼就會特別發達,「陸棲性」的蟾蜍只需跳和走,不需要爬樹、也很少游泳,就沒有發達的吸盤和蹼。

解開吸盤的祕密

為什麼樹蛙指(趾)端的吸盤能吸附在樹上?祕密就在吸盤的構造中。

我們在平滑的金屬門框上吸一個吸盤,孩子嘗試用各種方法將吸盤拿下來,用拉的、轉的、推的、拔的……費了九牛二虎之力還是失敗,當然,也知道用剝的就可輕鬆取下,為什麼呢?

先來解析:為何吸盤可以吸附在壁上?有人回答:「有黏性。」

禮丞:「因為吸盤裡有空氣。」

冠綸:「不是,是因位沒有空氣。」

上祐:「對!因為老師剛剛有把空氣擠掉的動作。」

仲青:「是因為吸盤周圍的力量比較大。」

英睿:「吸盤的中間有一點空氣,外圍是真空。」

上祐:「我看過壁虎的吸盤原理介紹,也是因為真空。」

庭瑀:「老師把它壓緊,擠出空氣,剝開的時候,空氣進到吸盤裡,所以就鬆掉了。」

孩子一層一層的推演,根據舊經驗及親眼所見,解開了小吸盤可以對抗大力士的原理。

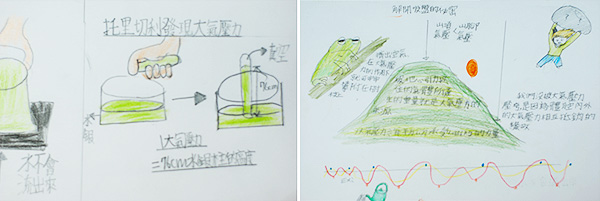

而這個原理就是「大氣壓力」,我們認識了發現並證明大氣壓力的義大利科學家托里切利;可是我們平時感覺不到空氣的重量,是因為人體不是封閉的,是會排氣的,因而將壓力都排出了,但其實空氣的重量是很重的。 而這個原理就是「大氣壓力」,我們認識了發現並證明大氣壓力的義大利科學家托里切利;可是我們平時感覺不到空氣的重量,是因為人體不是封閉的,是會排氣的,因而將壓力都排出了,但其實空氣的重量是很重的。

在生活中隨手可得的一些小道具,也可以讓我們感受一下大氣的「壓力」。

實驗1:在裝滿水的杯子上蓋一片板子,倒過來後,水居然不會漏出來!

實驗2:將泡在水裡的水杯緩緩拉起,水位也隨著水杯升高了!

實驗3:在麵碗外套一個塑膠袋,將塑膠袋和麵碗間的空氣盡量擠掉。得花一些力氣才能把塑膠袋拉起來喔!

簡單又有趣,卻又蘊含大道理,大家都可以玩玩看!

|